社長・リーダーに伴走して、 「両利きの経営」を実現します。

「両利きの経営」とは?

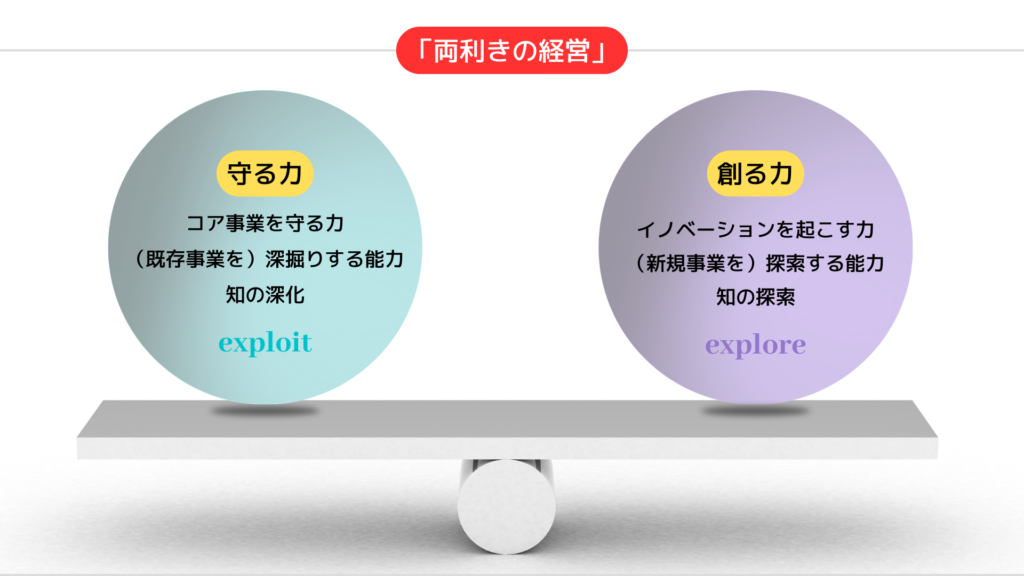

「両利きの経営」とは、企業の継続的成長に必要な2つの組織能力「守る力」と「創る力」を育てながら、そのバランスを取ることです。

思考の方向性が異なる2つの力

「守る力」(コア事業を守る力、深め極める力)と、「創る力」(イノベーションを起こす力、広げ探索する力)とでは、使う思考の筋肉が違います。思考の方向性が異なります。

「守る力」は、過去の成功事例・失敗事例に学び、徹底的に深掘りしながら改善を重ね、何度も活用して磨き込み、収益化する力です。

一方、「創る力」は、過去に縛られない徹底した未来志向から育まれる、自由に「知の探索」をする力です。

人の認知には限界があります。

だからこそ、「自分の認知の範囲の外にある知を探索して、その知をいまの自分の知と新しく組み合わせること」が必要です。それがイノベーションにつながります。継続して「知の探索」を行うから、「創る力」が育つのです。

組織改革の3つのポイント

相反する「守る力」と「創る力」の両方を育て併存させるには、経営者はもちろん、従業員の意識・認識の抜本的な変容が不可欠です。

1. 経営者の意識・認識のパラダイムシフト

「両利きの経営」の必要性の認識、そして、実践の覚悟を持つこと

「両利きの経営」を実現できるかどうかに、組織の存続の命運がかかっていると言っても過言ではありません。

しかし、そもそも相反する思考の方向性を持つ2つの組織能力をともに育て、かつバランスを取っていくことは非常に難易度の高い課題です。

経営者としての覚悟とチャレンジ精神が求められます。

難しいからこそ、一日も早く「両利きの経営」の実践に向けてスタートしなければなりません。

統率型リーダーシップから伴走型リーダーシップへの変容

不確実性が高まる時代、優秀な経営者の強力なリーダーシップだけでは組織は生き残れません。従業員の自主性、自律性をいかに高められるかが、組織の成長戦略の鍵です。

いま経営者に求められることは、先頭に立って従業員を強く牽引することではなく、自らが「良い伴走者」となって、従業員が自分で考え行動することを促すことです。

「伴走力」は、競争社会を超えた共創社会を率いるリーダーに求められる新しいリーダーシップのかたちです。

過去志向から未来志向への変容

私たちは誰しもが過去の積み重ねで現在があると捉えてしまいがちですが、これでは、すべての発想は過去の延長線上、つまり過去の最適化の範囲を超えることができません。

過去を切り離して未来から考えるという思考プロセスの大転換により、「知の探索」の可能性が一気に広がります。

2. 従業員の意識・認識のパラダイムシフト

受け身の意識から主体的な意識へ、認識の変容から行動の変容へ

従業員には組織の構成員としての主体的な意識と行動が求められます。

そのためには、

- 会社のゴールが従業員一人一人のゴールを包摂している。もしくは、会社のゴールは従業員一人一人のゴールに関連している。

- 従業員が組織を「安心安全の場」であると認識できている

ことが必要です。

3. ファシリテーションの導入・活用

ファシリテーションを通じて、組織内につながりと新しい流れを創造

常に変わる状況のなかで、成長し、変化しつづける組織のメンバーが集まるところで、一瞬一瞬をとらえ、ライブ(=即興)でクリエイティブな空間(関係性)を醸成するのが、ファシリテーションです。

ファシリテーションは、経営者と従業員がともに変化を起こすことを望み、かつ、そのために協働することを望む状態に整えます。

トップダウンとボトムアップが両輪となることで組織改革は起きます。

※日本では、ファシリテーションというと会議などでの司会や議事進行役と捉えられがちですが、それは本来のファシリテーションではありません。

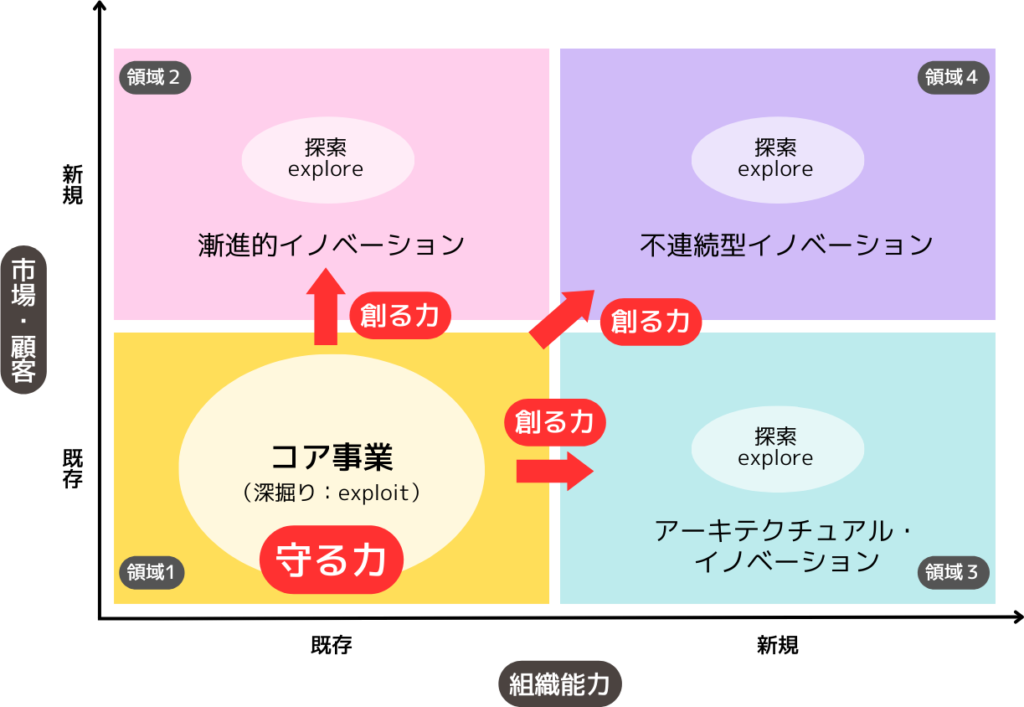

イノベーションをマネジメント

「守る力」と「創る力」の両方を育てながらバランスを取れる組織では、図のようなイノベーション・ストリームのマネジメントが可能になります。

加藤雅則 (著), チャールズ・A・オライリー (著), ウリケ・シェーデ (著) を参考に作成

ご提供サービスの内容

●経営者へのコーチング・コンサルティング

●従業員へのグループコーチング・グループコンサルティング

●見本となる伴走型ファシリテーションの実践

(会議などの現場で渋谷が見本となる伴走型ファシリテーションを実施。実際に体験・体感いただく)

●伴走型ファシリテーションプログラム構築、導入〜実施まで長期サポート

サービス提供期間、サービス内容の詳細は、その組織の状況に合わせて都度カスタマイズいたします。

「両利きの経営」が必要なのは、大企業ばかりではありません。規模に関係なく、また営利・非営利を問わず、あらゆる組織に必要な経営のあり方だと私は考えます。

組織の可能性を最大化したいと願う経営者、リーダーの皆様、まずはお問い合わせください。